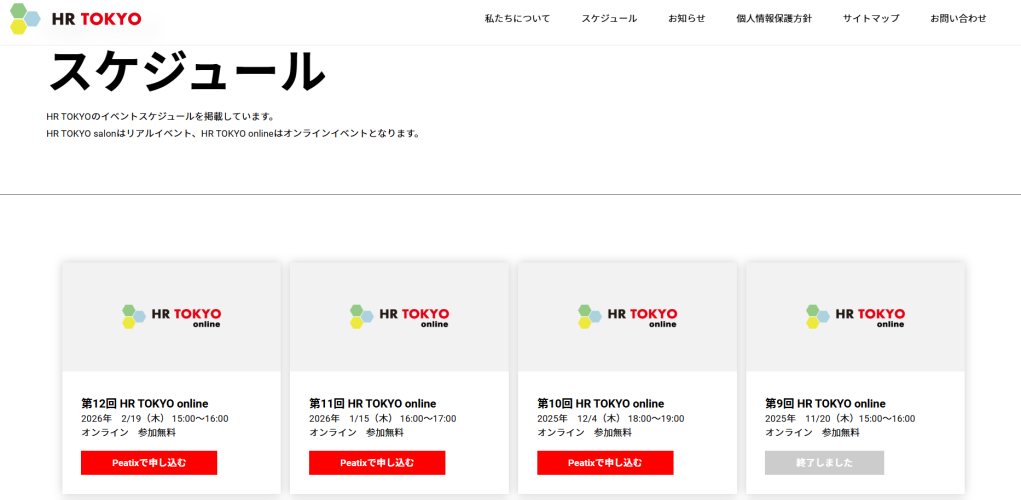

HR TOKYO salon は、参加者の時間的制約や地理的制約を取り払い、より多くの方が交流できる場を目指すため、オンラインコミュニティ「HR TOKYO online」として創設しました。オンライン化により、全国から人事総務・求人企業・人材紹介事業者・非公務員求職者・元消防職員・公務員系の方々を含む多様なメンバーが参加しやすくなり、企画運営の柔軟性や情報発信との親和性も高まるため、より価値あるコミュニティ運営が可能になると判断しました。

HR TOKYO onlineを企画した理由

参加しやすさの向上(可処分時間・移動コストの削減)

東京での対面型サロンでは、参加者が多忙になる事で移動時間や業務後の拘束を理由に参加しにくいという声がありました。

オンライン化することで、全国どこからでも参加可能になり、結果として参加ハードルが大幅に下がると判断しました。

コミュニティの拡張性

対面サロンは自然と人数の制限が生じますが、オンラインは規模拡大が容易です。

メンバーを増やし、多様な業界のHRプロフェッショナルとの交流を促すためにもオンラインが適していると考えました。

企画運営の柔軟性

オンライン化により、

- ゲスト登壇者の調整

- 月次開催の安定化

- 有益なテーマ・資料のアーカイブ化

など、運営の自由度と継続性が高まるというメリットがございます。

LinkedIn を起点にした情報発信との相性

運営者自身が LinkedIn を大いに活用しており、オンラインコミュニティの方がSNSと連動させやすい。

企画の認知拡大にもつながるため、オンライン化がより効果的でした。

HR TOKYO online が全国から参加できることの意義

地域ごとの課題や知見が集まり、“単一視点では解けないHR課題”に向き合える

HR課題は地域や業界によって大きく異なります。

全国から参加できることで、

- 都市部特有の採用競争

- 地方ならではの人材流出・定着課題

- 公務員・消防職・非公務員のキャリア課題

- 介護・建設など地域産業のリアルといった多様な実情と知見が1つの場に集まるため、より立体的な問題解決が可能になります。

事例とノウハウの循環が促進され、HR知識の“偏在”をなくす

これまでHRの事例や新しい取り組みは、どうしても首都圏に集中しがちでした。

全国参加型にすることで、

- 地方で成功した採用・育成事例が首都圏に活かされる

- 大都市の最新トレンドを地域企業がすぐに取り入れられる

という双方向のアップデートが生まれます。

結果として、HRの課題解決スピードが加速します。

中小企業・地方企業も“同じ土俵で議論”できる

対面型イベントに参加できなかった地方の中小企業やスタートアップが、コスト0(online参加のみは無料/HR TOKYO会員は有料)で議論に参加できます。

- 情報格差の解消

- 多様な企業規模によるリアルなHR視点の共有

- 地域企業の声を基にした政策・施策アイデアの創出

など、より実態に寄り添ったHR対策が可能になります。

専門領域の“点”が全国規模でつながり、解決力の総量が増える

HRは採用・育成・労務・制度設計・組織開発…と専門領域が広い分、1地域だけでは専門家が偏りやすいという課題があります。

全国から参加することで、

- 労務に強い人

- リスキリングに強い人

- 行政に詳しい人

- 消防・公務系のキャリアに強い人なども、専門分野の“点”がネットワークとしてつながり合うため、複雑な課題に対しても共同で解決できるようになります。

全国規模だからこそ、HR課題の“共通項”を抽出できる

地域差はあっても、働くことや人材に関する課題は多くが普遍的です。

全国からデータやナレッジが集まる場だからこそ、

- 共通する構造的課題

- 地域によって異なる要因

- どうすれば再現性のある改善策となるか

といった“本質的な整理”ができ、施策の質が上がります。

多様な立場が交わる“活発なHRコミュニティ”

HR TOKYO online は、人事総務で働く方、求人を行う企業、人材紹介事業者、そして元消防職員、公務員、非公務員求職者まで、立場の異なるメンバーが一堂に会することができる、国内でも珍しい参加型のHRコミュニティです。

この多様性こそが、コミュニティを「活発で、価値の循環が生まれる場」へと押し上げています。

立場の異なる参加者が集まることで、生まれる価値

人事総務・採用担当者にとっての価値

- 現場のリアルな求職者ニーズが直接わかる

- 他社のHR施策を学べる

- 元消防職員など“異業種即戦力人材”の活躍モデルを知れる

求人企業(採用に困っている企業)にとっての価値

- 採用課題を具体的に相談できる

- 人材紹介事業者からマーケット情報を得られる

- 消防出身者のような専門性の高い人材の可能性を理解できる

人材紹介・HRサービス事業者にとっての価値

- 企業側・候補者側の双方と同時に対話できる

- 業界横断のニーズ共有でサービス改善につながる

- 地方を含む幅広い案件情報やキャリア事例が集まる

元消防職員・公務系出身者にとっての価値

- 民間でのキャリアパスを、多様な業界の担当者から学べる

- 自分の経験が企業にどう活きるかをその場で理解できる

- 先に転職した先輩の事例も共有され、安心材料が増える

求職者にとっての価値

- 採用側と直接話せるため、ミスマッチが減る

- 実際の求人情報や現場感をリアルに知れる

- 自分の強み・市場での立ち位置を理解できる

想定する“活発な集い”になる

各参加者の利害が一致し、自然に交流が生まれるため

- 企業は人材がほしい

- 人材紹介は情報がほしい

- 求職者はキャリア相談がしたい

- 企業の採用を支える人事総務は知見を広げたい

- それぞれの目的が交差し、双方向のメリットが生まれる設計になっているため、イベントやミーティングがとても活発になります。

消防・公務員出身者という“専門×誠実”な人材が参加する独自性

消防・公務員出身者が一般のHRコミュニティには少ない層も参加することを期待しています、企業にとって新しい気づきが生まれ、会話が自然と深まる事を期待します。

コメント