近年、毎年発生する、局地的に短時間で降る激しい豪雨”ゲリラ豪雨”、雨が降る範囲は小さいが、突然に起こるため、事前に予測することが難しいといわれています。ここでは、ゲリラ豪雨のしくみを説明します。

毎年発生する貴方の街にも訪れる可能性のある、ゲリラ豪雨対策と備えについて、ご検討ください、事前の備えが減災につながる、『避難指示』で必ず避難をしましょう!

昨今増え続ける夏のゲリラ豪雨、時間降水量50mm以上の非常に激しい雨が降る様になりました。急な豪雨や台風により洪水や河川の氾濫など、浸水や水害が日本各地を襲う、ゲリラ豪雨は浸水やインフラへの影響など、私たちに災害をもたらします。最近その頻度は多く規模も拡大と、浸水・水害の予防と対策は急務であり、わが町でも必ずやってくる浸水や水害と認識する事が重要です。

昨今増え続ける夏のゲリラ豪雨、時間降水量50mm以上の非常に激しい雨が降る様になりました。急な豪雨や台風により洪水や河川の氾濫など、浸水や水害が日本各地を襲う、ゲリラ豪雨は浸水やインフラへの影響など、私たちに災害をもたらします。最近その頻度は多く規模も拡大と、浸水・水害の予防と対策は急務であり、わが町でも必ずやってくる浸水や水害と認識する事が重要です。

短時間に局地的に激しい雨が降るという特性に対応するため、「予測・備え・行動」の3段階に分けて取り組むことが重要です。

ゲリラ豪雨によって発生する災害、二次災害を自助努力による軽減をする為の心得や備える防災グッズをご紹介致します。

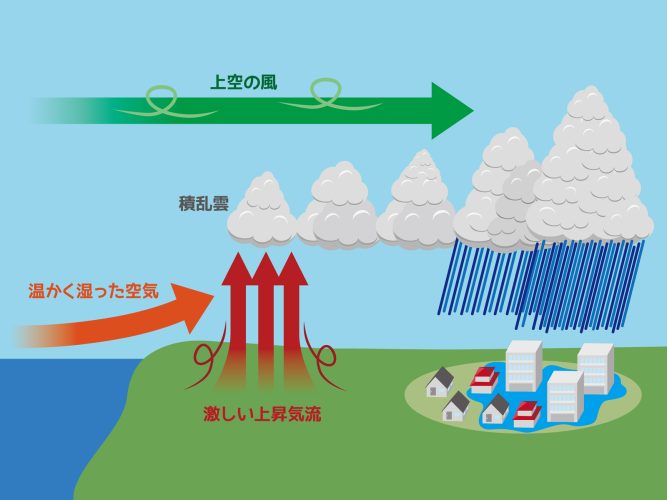

線状降水帯に注意

線状降水帯とは 次々と発生する積乱雲が線状に次々に発生し、ほぼ同じ場所を通過そして停滞し、線状に伸びた特定の地域に長時間大雨を降り続ける事となる

次々と発生する積乱雲が線状に次々に発生し、ほぼ同じ場所を通過そして停滞し、線状に伸びた特定の地域に長時間大雨を降り続ける事となる

線状降水帯は2014年(平成26年8月)広島県広島市で土砂災害の被害を受け注目となり、使用されるようになりました

線状降水帯ができる条件

- 暖かく湿った空気が特定の方向から継続的に流入

- 地形や風の影響で上昇気流が発生

- 積乱雲が同じ場所で連続的に発生・停滞

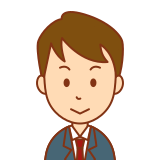

線状降水帯の「距離」と「幅」の目安

豪雨によって発生する二次災害

1、河川の氾濫

河川の水量が普段よりも増加し河川の水があふれる氾濫となります。氾濫には二通りが考えられます。

河川の水量が普段よりも増加し河川の水があふれる氾濫となります。氾濫には二通りが考えられます。

・河川推移を大幅に超えて、堤防を乗り越えて溢れ出し、堤防が決壊する危険性があります。

・河川の大量の水により排水路や下水管の処理能力が追いつかず、排水管や下水管を通して逆流し、マンホールや排水溝から溢れてしまいます、マンホールから逆流します、その逆流により高層マンションなどの地下電源設備では浸水し、数週間、停電と断水に影響があります。

2、浸水

洪水や大雨などによって住居や職場に水が侵入してくることを指します。汚水・泥水が流れ込み、建物内で不衛生環境となり感染症や急病人が発生する大きなリスクがあります。

3、土石流

豪雨等の大雨により、土砂や水とが混合して一体となった流れ、雨による水と混ざり一気に下流へ押し流される事をいいます。

4、地すべり

急傾斜地の崩壊や土石流、落石など斜面がゆっくりとすべり落ちて来る事をいいます。

5、がけ崩れ

比較的勾配が急な斜面において、地豪雨や地震によって地盤が緩み、急激に斜面が崩れ落ちることをいいます

ゲリラ豪雨の備え

気象情報の警報発令をスマホやテレビ、ラジオ等を頻度にご確認頂き、早々に災害の備えをお願いします。

気象情報の警報発令をスマホやテレビ、ラジオ等を頻度にご確認頂き、早々に災害の備えをお願いします。

- 水はけを良くし排水ができるように掃除をしてください。

- 窓や雨戸を施錠、窓が割れることを想定したガムテープを貼り備える、防災用品で販売しているガラス飛散防止シートを貼る、外から板で補強する、といった対策を行ってください

- 外に於いてある固定していない物は、家の中に入れるか固定をしてください

- 川沿い下流沿いの住民の方々の対策も同じですが、注意点は下流沿いで雨が降っていなくても上流で豪雨が降った場合はご注意ください、川の水位が上がり、川が濁る、そして川に木の枝や木の葉が混じるのが流されてきたときです、ご注意ください。

個人・家庭の対策

日頃の備え

- 気象アプリの活用(例:Yahoo!天気、防災速報、NHKニュース・防災)

- 避難ルート・避難場所の確認

- ハザードマップの確認(市区町村のサイト等)

雨の兆候を感じたら

- 黒い雲・雷・突風・急な気温低下=発生のサイン

- 地下施設やアンダーパスにいる場合はすぐに地上へ退避

- 外出中は高い場所や建物の2階以上へ避難

自宅での備え

- 側溝・排水口の掃除(詰まりは内水氾濫の原因)

- 土のうの準備(市販の簡易水のう「水のう袋」なども活用可能)

- 停電対策としてモバイルバッテリー・懐中電灯の常備

自治体・自衛消防組織の対策

平時の準備

- 地域ごとの内水・外水ハザードマップ整備

- 防災無線・メール配信・SNSの整備と周知

- 浸水想定区域の訓練計画(避難、排水訓練)

- 高齢者や子どもなど避難弱者の支援体制

豪雨時の対応

- 排水ポンプの事前点検

- 浸水想定箇所の交通誘導(アンダーパス等)

- 地下施設(地下道、地下街)の一時閉鎖

- 避難所の迅速な開設・案内

企業・施設管理者の対策(特に地下施設・商業施設)

事前準備

- 避難経路・出口の防水扉や止水板の設置

- 従業員への緊急時対応訓練

- 来館者への館内アナウンス手順整備

- エレベーターの停止位置設定(地下に停止させない)

雨の兆候が出たら

- 気象情報をリアルタイムで監視

- 地下の出入口を速やかに閉鎖

- 館内放送・サイネージによる避難案内

家庭・地域・施設向けの具体例(簡単な備え)

備えるお勧め防災グッズ

1、非常用電源

防災備蓄の災害避難袋には、スマホが浸水しないように、土嚢や水嚢を備えておきましょう。土嚢は土の事前準備は必要としますが、水嚢は迫る水を使用して膨らみますので事前準備が軽減できす。あれば有効活用してください、ラジオ、ニュース、ライト、SNS呼びかけ、LINEやSkypeといったネット通話、そのスマホの電源を絶やさぬようにする為に、必需品は【蓄電池、モバイルバッテリー】です。電池不要の手回し充電懐中電灯もお勧めです。

平時の時はキャンプやドライブといった行楽時にも持参し使用する事ができるので、お勧めです。

2、非常用トイレを備える

我慢できないトイレに備えて非常用トイレも備えると良いでしょう、しかしその非常用トイレが水に浸かって使用できないのも困ります。

我慢できないトイレに備えて非常用トイレも備えると良いでしょう、しかしその非常用トイレが水に浸かって使用できないのも困ります。

長期保管用ができ、箱や内容物の耐水性強化を図ることにより、水没や湿気などに強く、水害時でもすぐに使用できる非常用トイレもございます。

3、保存水

ペットボトル保存水も重要です、当然飲料水としても重要ですが、ケガの応急処置をする時の洗浄水にも使用できます、日数経過した水袋に入った水よりも雑菌発生の可能性も少くて良いでしょう。

ペットボトル保存水も重要です、当然飲料水としても重要ですが、ケガの応急処置をする時の洗浄水にも使用できます、日数経過した水袋に入った水よりも雑菌発生の可能性も少くて良いでしょう。

飲料水の他生活水も必要ですので、バケツや浴槽に水を溜めておいてください(火災の時に消火にも使用できます)。貴重品が浸水しても漏れない為に防水ケースをご用意してその中に保管しておくといいで

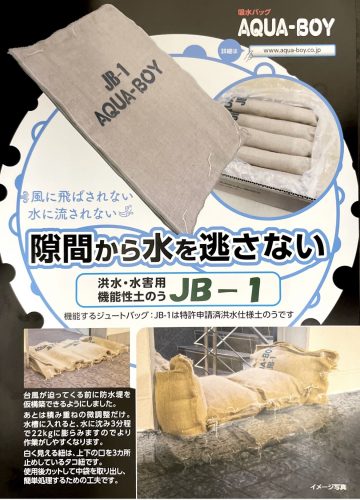

4、土嚢・水のう

浸水しないように、土嚢や水嚢を備えておきましょう。土嚢は土の事前準備は必要としますが、水嚢は迫る水を使用して膨らみますので事前準備が軽減できます。

浸水しないように、土嚢や水嚢を備えておきましょう。土嚢は土の事前準備は必要としますが、水嚢は迫る水を使用して膨らみますので事前準備が軽減できます。

5、ガスカセットボンベ

保存水を有効活用するのに沸かして使用する為にカセットコンロ(ガスボンベの補充もお忘れなく)のご用意をしておくと良いでしょう、今ガスボンベを使用した蓄電池もございます。

6、保存食

食事ですが、開封したら直ぐ食べることのできる非常食が良いでしょう、アルファ米は貴重な水を使いますので、備蓄非常食はアルファ米だけをご用意する事の無いようにしてください、水不要の代表は缶詰です、その他、今は美味しい非常食がありますので普段から購入し食べてみてください、その後買い足しておけば良いと思います。

簡易チェックリスト(施設用)

- 排水設備の点検・清掃を月1回実施

- 土のうまたは止水板がすぐ使える状態にある

- 気象情報(雨雲レーダー)の監視体制あり

- 地下施設出入口に止水措置が可能

- 雨の兆候がある場合の対応マニュアルあり

- 緊急時に使える館内放送・表示装置が整備されている

![]()

コメント